當“數學神童”走上暨南講台

(來源 | 新聞中心 倪新煜 符曉靈 薛子凡)

他曾被媒體譽為“神童”,2歲認識3000多個漢字,3歲會背誦500多位圓周率,6歲進入中學學習,12歲以639分高分,考入中國科學技術大學。他對數學情有獨鐘,始終沉浸在數學的海洋裡,16歲便通過了北美精算師資格考試,最終選擇在太阳集团app首页數學系任教。他在課堂上盡職盡責,列舉最精要的公式和概念,幫助學生養成規範數學思維的方式,在師生間形成良性的知識循環,找準角度做研究。他就是來自我院數學系的龔民老師。

他的人生像是“開了外挂”的遊戲

“2歲認識3000多個漢字,3歲會背誦500多位圓周率,5歲自學完全部小學課程,6歲進入中學學習,12歲高考639分考入中科大......”龔民的人生,像是“開了外挂”的遊戲,一路通關,連觀戰者都酣暢淋漓。

24歲,對常人來說還是修讀研究生或初入社會摸爬滾打的階段,而他,已博士後學成,踏入暨南園開始了自己的教學科研計劃。

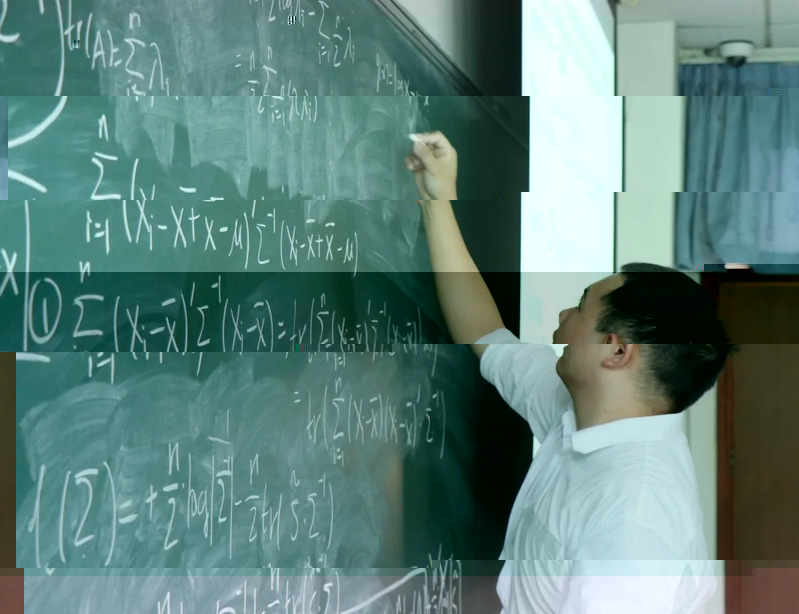

午後陽光正好,龔民拿起粉筆,這是他在暨大信息學院執教的第一課。

如今在網絡上搜索“龔民”,依舊能搜到許多媒體對他的報道:“神童”“天才”、12歲以639分考入中科大……他的傳奇履曆迄今都被不少家長拿來做榜樣。

其實,龔民的天賦能被及時發掘、好好培養,與家人的培養與關心息息相關。

龔民自小由外公外婆帶大,外公是建國後的第一批大學生,曾于高校任教物理,外婆則是高中數學老師。兒時,兩位老人會拿切油條舉例教他分數,一字一句帶他讀詩詞,這很好地培養了龔民對學習知識濃厚的興趣。

回憶起自己第一次跳級,龔民認為這是一個“大動作”,因為那年他隻有六歲。在别的小孩揮别學前班、戴上紅領巾的年紀,他直接跳過了六年的小學教育,搖身一變成了初中生。“感覺一年級的内容很簡單,試聽了六年級的内容也不難,于是當時我就決定提前學習初中知識了”。

8歲那年,龔民轉學到江蘇省蘇州中學就讀,9歲進入廣州市第80中學讀高中,高三時轉入南海中學。“那時年紀小,外公外婆來陪讀,老師同學也挺關心我。還有老師把自家孩子送來讓外公外婆教,看能不能也教得和我一樣”。

2009年,12歲的龔民以639分的高考成績,被中國科學技術大學少年班錄取。

少年班對不少人來說似乎是充滿神秘的幻想,但個中經曆卻很難簡單地用一兩個詞概括。在電影《少年班》中,排除藝術創作成分,透過熒幕反映出的少年班生活也充滿戲劇性。

據龔民回憶,少年班的課程安排是很靈活的,但在給足大家自由的同時壓力也不小,“畢業的時候,并不是所有同學都能順利走到最後。”課業壓力大,考核難度高,入學統一接受完課程教學後,才會被分流到不同專業。

當時班裡的同學來自五湖四海,年齡多在十四五歲,年僅12歲的龔民依舊是年紀較小的,“其實也遇到了很多困難。”而這份壓力被稚嫩的他轉化為動力,在少年班也沒有掉隊。

對于“天才”這樣的稱呼,龔民頗有感慨:“實事求是地說,未必我讀書早就智商高。其實在很多方面,我也沒有大家想象得那麼神。橫向比較博士生的話,少年班出身的我也沒有什麼特别大的優勢。”這話很容易被旁人拿來打趣他是在“凡爾賽”,如今入職暨大,他很少主動提起自己被認為是“神童”的事情。給研究生上課時,學生們的年紀和他一般大,他覺得這樣很好,“終于和自己同齡人相處了一次。”

數學天才也遇過“滑鐵盧”,好的思維習慣才是常勝法寶

當被問及除了數學還喜歡什麼,龔民毫不猶豫地回答:“除了數學,就是數學。”

兒時能頻頻跳級,很大得益于他的數學天賦。不過,即便之前在數學的道路上一直順風順水,他也曾在這條路上遇到過“滑鐵盧”。大三時的泛函分析課期中考試,成為龔民拿到了人生中第一次不及格。

一直處處領先他人,突然拿到一個不及格,龔民快速進行了反思。“這一次我才發現原來數學的‘水很深’,也有我hold不住的地方”。

龔民沒有在失敗的陰影下自怨自艾,而是正視問題,追根溯源,沉下氣來,“先想通失敗在哪裡,然後再追上。這種思維習慣在一次又一次的失敗和反省中形成,一直伴随我讀到碩士和博士。”

那次考試難度很高,班上及格的人數屈指可數,“因為課程内容太過抽象,當時多數人都不能及格”。在搞清概念和公式的來曆後,理解其如何從低維空間拓展到高維空間,形成對抽象多維空間的想象力便是破局的關鍵。在反複思考後,龔民理解了泛函的本質和思路,期末時實現分數的逆襲,取得了一個滿意的成績。

龔民對數學的确是偏心的,他享受于數學的魅力。在《計量經濟學》的影響之下,結合碩士和博士課程的學習實踐,他漸漸探索出自己未來要走的道路。當時的他覺得精算師考試中的金融經濟學既與專業對口,又有探索空間。

精算師作為風險衡量和管理的專業人士,其專業資格考取難度還是很大的。2012年,在“精算”對于普通人來說還是一個比較陌生的詞彙時,16歲的他出于興趣和規劃,便成功通過了北美精算師資格考試。

喜歡暨南,選擇暨南,“我成為了數學老師!”

在博士後時期,龔民曾幫導師帶過學生,并樂在其中。在教學中,龔民認為所有的問題其實都是思維方式的問題:“學生不理解是因為沒有搞懂前因後果,因此我在備課時也始終在尋找讓學生養成規範數學思維的方式,”說到這裡,他坦言補充:“其實挺難的,和自學不一樣。很多公式我都是備課時才理解這背後的故事,我從中也學到很多。”

龔民高中時期的數學老師對他最終從事數學教學工作的決定有着潛移默化的影響。憶往昔,龔民說數學老師很喜歡自己,如今自己必須弄清來龍去脈的研究思維正是在他的影響下所形成的,同時他自己制定教學計劃的方式也頗有他的風格。

“我受到了良性引導,就應該把這些知識傳承下去,在師生之間形成一個良性的知識循環,”這是龔民希望能夠實現的教學目标。

龔民的數學課堂很特别,他的課件沒有多餘的圖片和文字,隻有最精要的公式和概念,其餘拓展内容和闡釋都被他安排在話語裡,詳略得當,富有張力。學生對他的課程也都給出了好評,認為“内容貼近學生”“講解細緻到位”,龔民的良性循環教學模型,已經搭建起了學生數學基礎的第一塊基石。

談到當初來暨大的初衷,龔民表示因為自己喜歡暨南園的環境。龔民把這視為一個全新的開始,“我會堅持找自己的角度,做自己的研究。踏實做好一名數學系教師,給大家上好每一堂數學課。”