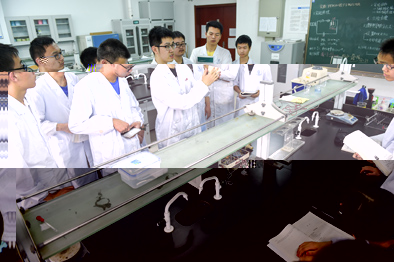

▲在中國科大化學物理系實驗室内,學生們在上實驗課(5月11日攝)。

新華社記者郭晨攝

新華社記者

她,低調,對大衆而言并非聲名遠揚,靜靜坐落于中部地區一座并不十分發達的城市;

她,務實,在科教領域卻是舉足輕重,自誕生之日起就成為我國前沿科技創新的重鎮。

她,就是中國科學技術大學。

“薄海内外無如徽之黃山,近中華而後首推中科大。”中國科大在中國一流高校中成立時間最短,至今不到60年,但她卻是入選“中國十大科技進展新聞”和“中國科學十大進展”成果數最多的高校;

她辦學規模很小,在諸多高校擴招的背景下,1860是招生“恒數”,但每1000名本科畢業生就産生1名院士、700多名碩士博士,比例居全國高校之首,量子通信、高溫超導、智能語音等一批尖端科技成果跻身世界一流方陣……

為什麼是科大?

科大之問,既是在當今科技革命日新月異背景下對科技創新理念的再認識,也蘊藏着人們對如何去創建中國的世界一流大學所發出的追問。

為國立學

——大學之大,不在大樓大校,在于大師大志

80後的青年科學家陸朝陽,手機裡至今保存着老師潘建偉發來的一條短信。

2009年的一天,潘建偉在北京國家博物館參觀完“複興之路”主題展後,給大洋彼岸的學生們分别發去短信:“希望努力學習,早日歸來,為民族複興作出貢獻!”

陸朝陽與老師潘建偉有一個“心靈契約”,老師推薦他去英國劍橋大學學習量子技術,他承諾學成回國效力,把最新理論和方法帶回來。

此前,2008年潘建偉和他在德國的團隊整體回歸中國科大。他那些分赴海外學習的弟子,也以極高的“歸巢率”陸續回國。如今,潘建偉和陸朝陽等不負約定,他們的團隊不僅實現了世界首顆量子科學實驗衛星的升空,而且制造了世界上第一台超越早期經典計算機的光量子計算機,科研成果近年來屢獲國際“年度物理學重大進展”。

簡單的君子之約,赤誠的愛國之心,這樣的決定一如59年前中國科大的那些創建者們。

“迎接着永恒的東風,把紅旗高舉起來,插上科學的高峰……又紅又專,理實交融”——綠蔭環抱的科大郭沫若廣場上,镌刻在校風紀念碑上的這段校歌,無聲講述着科大誕生的使命。

創辦于1958年9月的中國科學技術大學,當時被稱為“我國教育史和科學史上的一項重大事件”,初衷是為研制“兩彈一星”培養尖端科技人才。首任校長郭沫若起草的校歌《永恒的東風》中的“紅專并進、理實交融”,凝聚成了科大精神。

“回想自己的一生,經曆許多坎坷,唯一希望的就是祖國繁榮昌盛、科學發達……”走進科大量子工程中心一樓大廳,趙忠堯先生的話被銘刻在醒目位置。

趙忠堯,中國科大近代物理系首任系主任,著名物理學家。新中國成立後,在美國從事核反應和加速器研究的他立即回國,盡管途中在日本被扣留達數月之久,甚至遭遇生命威脅,最終沖破阻撓回到祖國。靠着從國外拆散帶回的加速器部件和實驗器材起步,主持建成了中國第一台質子靜電加速器,奠定了中國原子核能事業的基礎。

“沒有這些先輩,我們在世界上就沒有尊嚴。我希望團隊成員每天走進實驗室時都能看到這段話,銘記科大創建者的精神,記住為國服務的使命。”目前已是中科院院士的潘建偉如是說。

紅色無疑是中國科大的底色。翻開科大校史,就是一部為國立學的報國史——

在科大首屆畢業生報告會上,時任外交部長的陳毅曾這樣說:外交和科學兩個行當,你們是我的後台,後台硬了,跟人家打交道才不會被輕視。

為了強國使命,建校之初的中國科大13個系41個專業都是圍繞“兩彈一星”的國家戰略目标,原子核物理、原子核工程、放射化學……一批學貫中西的愛國科學家站到了科大講台上;一批批科大畢業生被派到西部從事核武器和導彈研究,幹的是驚天動地的事業,但他們絕大多數卻是默默無聞為國家、民族奉獻一輩子。

楊承宗,中國科大放射與輻射化學系原主任,在法國居裡實驗室拿到博士學位後,毅然放棄法國科學院55萬法郎的年薪,接受祖國召喚,在歐美封鎖的環境下,為原子彈煉出了所需要的鈾,成為新中國放射化學的奠基人。

郭永懷,化學物理系原主任,力學大師。1956年,郭永懷放棄康奈爾大學的優厚待遇,毅然返回祖國參與“兩彈一星”研制。1968年的一天,為了核實一項重要數據,郭永懷在從青海返回到北京時不幸遭遇飛機失事。人們震驚地發現,他同警衛員緊緊抱在一起,幾乎燒焦的兩具遺體中夾着的珍貴絕密文件竟完好無損。

……

先生之志,吾輩永存。

為了強國使命,無論是在創建之初的北京,還是上世紀70年代南遷到合肥後,科大始終瞄準國家的現實需求和科技競争力的長遠戰略,從“兩彈一星”到“人才引進”,再到“創新型國家建設”,都超前部署,着眼前瞻性、先導性和探索性研究。

新世紀以來,科大科研成果再呈“加速”之勢——

為實現清潔能源,劉萬東教授在兩年前率領團隊建成了我國首台反場箍縮磁約束裝置,探路穩定、可靠的核聚變能獲得途徑;

2015年中國首顆暗物質粒子探測衛星“悟空”發射升空,科大核探測與核電子學國家重點實驗室主任安琪率隊設計研發了衛星上關鍵載荷——BGO量能器,如同悟空的“火眼金睛”;

面對移動媒體語音的新形勢,科大畢業生劉慶峰帶領團隊實現了關鍵技術的不斷突破,在國際上占領了中文智能語音技術的制高點……

時空穿越,一脈相承。

如今的科大,“千生一院士”,海外英才歸國量不斷攀升,是中國首個頂尖大學聯盟C9高校成員之一,是入選中國十大科技進展新聞和中國科學十大進展成果數最多的高校;建有國家同步輻射實驗室、合肥微尺度物質科學國家實驗室(籌)等國家級科研機構。

“逐聚變能源美夢始于足下之足下,解等離子體朦胧終賴基礎之基礎”——這是劉萬東教授為建成我國首台反場箍縮磁約束裝置創作的一副對聯,“核物理研究,是科大人的自豪底氣,是不變的基因,但投進來就是一輩子,要一代人、兩代人往下傳,要有‘死士’精神,耐得住寂寞,抵得了誘惑。”

淩寒獨自開,為有暗香來。

梅花,正是科大校徽的圖樣。堅韌不拔、為國立學,成為激勵一代又一代科大人屢攀科學高峰的精神因子,也是中國科大創建世界一流大學不竭的動力源泉。

守拙崇教

——靜水深流,嚴謹求真,厚植适宜科技創新的沃土

科大校園内的路名少有韻味:“勤奮路”“紅專路”“理化路”……;更簡單的是系名:一系,數學系;二系,物理系;三系,化學物理系;四系,近代物理系……;連校内教學樓和實驗樓,在科大人口中也被簡化成教學一教、二教、“十八層大樓”……

大象無形,簡單質樸。

科大治學嚴謹,學術之風濃厚。幾代科大人保持刻苦嚴謹的學風校風仍是中國高校中醒目的一道風景線。

這裡是大師教學的殿堂——

“今天同學們來到科大,一定要知道你選的專業、你從事的行業在中國處于什麼樣的地位,在世界格局中的單點創新意義是什麼……”

2017年5月26日,科大容納千餘人的大禮堂内座無虛席,大一新生最後一節“科學與社會”課正在進行,科大校友、科大訊飛董事長劉慶峰正在講授人工智能走勢。

此前的一個學期内,萬立駿、潘建偉、王中林、曹雪濤等院士已陸續給新生講授過這門課。

讓大師、教授執教一線是科大的傳統。科大的學院院長、系主任大多由中國科學院研究所的院士、專家兼任,學生有比其他大學學生更多的機會與科學大師對話。

畢業于科大的我軍空氣動力試驗技術專家胡成行回憶,從本科一年級起,華羅庚、嚴濟慈、郭永懷這樣的科學大師當時就給他們上課,這些大師不僅講課精辟、清晰,更言傳身教了嚴謹求真的治學态度。

薪火相傳,生生不息。

從“兩彈一星功勳獎章”獲得者彭桓武、陳芳允、于敏,到近年來陸續問鼎“國家自然科學一等獎”的趙忠賢、陳仙輝、潘建偉等科學大家,都站在講壇上解疑釋惑。

史濟懷,這位自1958年科大創辦的那一天開始走上講台的著名教授,在本科生講台上一講就是50多年。退休返聘後,他仍然堅持一周6課時的工作量。他講授的《數學分析》、《常微分方程》等多門基礎課,至今仍在網絡上被學子們熱搜學習。

這裡有新人們施展才華的廣闊空間——

在科大,有崇師尊長之傳統,但少有論資排輩之弊端和學術門戶之見。從建校初期,老一代科學家們就帶來了學術上“和而不同”的良好風氣。數學系華羅庚、關肇直、吳文俊“三龍”同掌一門課,輪流登台授課,按照各自風格培養弟子,在校史上傳為佳話。如今,在科大量子研究領域,郭光燦院士雖與後輩杜江峰、潘建偉等人的研究路徑不同,但并不以學術權威自居,為晚輩讓路鋪路的寬容氛圍仍是美談。

受益于包容的學術氛圍,一批70後、80後的教授、學術帶頭人在科大不斷湧現。陸朝陽,緻力“多自由度量子隐形傳态”研究,被《自然》雜志評為“中國十大科學之星”;馬明明,因仿生智能材料研究摘取2015年度“求是傑出青年學者獎”;周榮斌,因生命科研方面的傑出研究成果,成為國家傑出青年基金獲得者……

這裡還是學術不設禁區、寬容“異想天開”的樂土——

科大許多新的學科都是從無到有地建立起來,成為原始創新的前沿陣地:如火災科學、極地科學、量子科學,這些學科在剛起步時,很少有人能夠理解,但科大總是鼓勵創新,争取支持。

前些年,工程學院的梁海弋教授總有些“古怪”的想法,比如想弄明白公雞行走時為何颠脖子,他向學校科技處申請經費,居然得到支持。他最終研究發現,公雞颠脖子能讓眼睛更精準定位目标,這個成果就被應用于機器人目标跟蹤技術之中。

不以文章“論英雄”,鼓勵學術探索——

在科大,不以簡單的發論文數和争取科研項目數來給老師計“工分”。“愛坐冷闆凳、不愛接受采訪”的中科院院士、科大物理系教授陳仙輝始終專注于新材料探索和研究。他在高溫超導領域取得重大突破前十多年一直默默無聞,如果嚴格按照發表論文數量進行考核,在一些學校可能早已被淘汰。2008年,他在國際首次獲得臨界溫度達到43開爾文的鐵基化合物超導體,突破了此前學界公認的“麥克米蘭極限”。這一重量級發現刊登在《自然》雜志上,成為我國物理學科近十年累計被引用次數最多的論文,他本人也因此與趙忠賢院士等人一同獲得國家自然科學一等獎。

秀山居良木,良巢鳳來栖。

正是這種獨特的精神氣質和環境氛圍吸引着衆多人才,依戀科大、紮根這裡。

目前,科大現有的1900餘名教學與科研人員中,教授、副教授占比達近七成,其中兩院院士有47人,發展中國家科學院院士17人,教育部“長江學者”48人,國家傑出青年基金獲得者116人,國家級教學名師7人。

量子計算專家杜江峰院士,從本科算起已經在科大學習、生活和工作了30多年。他坦言,無論是從待遇還是從地理環境上,确實找不到待在合肥這麼多年的原因。甚至他的父親至今還對他沒有去大城市耿耿于懷。“可我不願意離開,這裡有種獨特的精神在吸引我,我喜歡這個地方。”

紅專并進

——勇于創新,追求卓越,報國育人創建國際一流大學

能否是一流的大學,不在級别高下,不在追名逐利,而在是否容得下一張安靜的書桌,是否守得住“闆凳一坐十年冷”的報國育人志。

“多年來,科大人始終堅守科技報國、銳意創新的執着,嚴謹的校風既體現在一代代先生的治學風骨中,更浸潤在一批批學子的舉手投足間。”中國科大黨委書記許武說。

大學是大學生的大學。擁有國際一流的校風,才能創建出國際一流的大學。

走進科大,仿佛置身一方淨土。沒有車馬喧嚣,沒有市井浮躁。滿目所見,是行色匆匆、背着雙肩包的師生;兩耳所聞,是關于課程公式、實驗數據的探讨。

“處處皆有大師,轉身即可讨論。”這是科大人最怡然的場景。學術一流,學風醇厚,集物理、數學等基礎學科之優秀學子,曾有“不要命的上科大”之稱。

中國科大曾發生過這樣一個故事:前些年科大的二教樓晚自習時突然停電,于是同學們又喊又叫地往樓下走,中途突然又來電了,正在下樓的人潮立即回流。幾分鐘之後,整座大樓已是鴉雀無聲。有旁觀者驚歎:“科大人學習起來真可怕!”

重視基礎課是中國科大的傳統。科大創建時,以科學與技術結合、理工結合為特色;科大的教授稱,與北大相比,科大要多學工科的知識,與清華相比,要多學理科的知識。

在我國傳統大學教育強調分系分專業培養專門化人才時,科大反其道而行之,強調寬口徑培養人才。所有的系都對數理化基礎課程要求十分嚴格,一名四年制的學生,入學不分專業,前兩年都需要學習數理化。

科大物理學院的本科生謝禹至今記得,光數理這一門課,就分别有三位教授,從數學基礎知識、核物理基礎研究和一線科研成果三個方向進行講授,讓他“大開眼界”。

“所系結合”的研究型教育是科大人才培養的另一特色。利用中科院下屬的一百多個研究所作為科大學生的科研實踐基地,本科生可以早早進實驗室,“聞聞科學的味道,接受科研的啟蒙。”

科大信息學院大二學生韓金恒曾利用大二寒假專門申請去成都光電所觀摩實踐一周,深有感觸:他所學的正是量子通信急需解決的難點之一,堅定了今後學習和科研的方向。

因材施教,高質量培養。科大在全國高校中率先推廣少年班經驗,因材施教、實現100%自由選擇專業,本科一年級讀完後,學生可根據學習興趣和學習效果,申請自由調換專業。遵循人才培養規律,實施“精品”培養。

科大一貫把學生定位于大學的中心。“1860”,這是科大近十幾年來幾乎沒有變動過的本科招生人數,被戲稱為“恒數”,即便在全國普遍追求規模和擴招的時候,科大仍然不為所動。

中國科大的主要考慮是,讓學生擁有充裕的優質教育資源,以保證教學質量的不斷提升。

“來到科大,會意識到老師和身邊同學的價值追求,更加注重的是對祖國、對科學的赤誠,人就會變得不俗。”馬上就讀大二的00後姑娘郭尖尖在科大的熔爐裡淬煉成長着,“我承認我被影響了、改變了!”

有一群仰望星空的人,一個國家、一個民族才有希望。

正如科大校友、中科院院士王志珍所說:中國科大擁有大學自己的獨立性,保持着聖潔與甯靜。“在科大,官本位是沒有市場的,尊重學術是科大文化的基本色。也正因為如此,科大人不跟風、不盲從、不左顧右盼,擁有與衆不同的氣質和魅力。”

“瀚海星雲”是中國科大BBS的站名——如今,在中國科大,一代又一代科大學子在這所“科技英才的搖籃”裡不斷成長,承瀚海之遼闊,比星雲之光華。

(記者楊玉華、張旭東、王敏、徐海濤、梁強、陳諾、胡浩、周暢)

新華社合肥6月20日電